BCPガイドライン

〇新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画

新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画

(障害福祉サービス類型:通所系)

|

法人名 |

特定非営利活動法人 ふくいスポーツクラブ |

種別 |

放課後等デイサービス |

|

代表者 |

大野 克 |

管理者 |

伊藤千佳代 |

|

所在地 |

福井市新田塚 2-16-1 |

電話番号 |

090-8262 -6100 |

第Ⅰ章 総則

1 目的

本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。

2 基本方針

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

|

① 利用者の安全確保 |

利用者の重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じる おそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 |

|

② サービスの継続 |

利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。 |

|

③ 職員の安全確保 |

職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 |

3 主管部門

本計画の主管部門は、放課後等デイサービス すてっぷi事業部とする

第Ⅱ章 平時からの備え

|

対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。 |

1 対応主体

放課後等デイサービス事業責任者の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。

2 対応事項

対応事項は以下のとおり。

|

項目 |

対応事項 |

関係様式 |

|

(1) 体制構築・整備 |

全体を統括する責任者・代行者を選定 o 体制整備

o 意思決定者・担当者の決定

o 役割分担

|

様式1 |

|

(2) 情報の共有・連携 |

o 情報共有範囲の確認

o 報告ルールの確認

o 報告先リストの作成・更新

|

様式2 |

|

(3) 感染防止に向けた取組の実施 |

必要な情報収集と感染防止に向けた取組の実施 o 最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集

o 基本的な感染症対策の徹底

o 利用者・職員の体調管理

o 事業所内出入り者の記録管理

|

様式3 様式8 |

|

(4) 防護具・消毒液等備蓄品の確保 |

o 保管先・在庫量の確認、備蓄

o 委託業者の確保

|

様式6 |

|

(5) 職員対応 (事前調整) |

o 職員の確保 当事業所の非常勤職員を中心にサービスの人員配置を確保するようにする

o 相談窓口の設置 担当者もしくは代行者を相談窓口とする

|

|

|

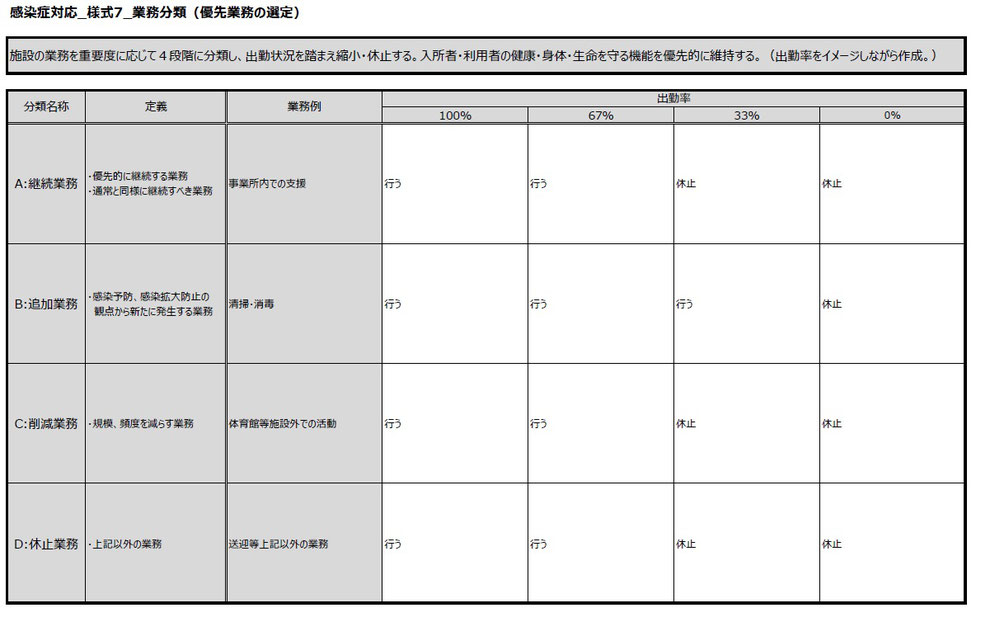

(6) 業務調整 |

o 運営基準との整合性確認

o 業務内容の調整 感染症が発覚した場合は、感染者の特定隔離、拡大を防ぐことを優先として、そのために普段の業務を中止、縮小することもある

|

様式7 |

|

(7) 研修・訓練の実施

|

o BCPの共有 全職員に共有 主要な項目については近隣の医療機関、関係機関に共有

o BCPの内容に関する研修 年に1度全職員対象に研修を行う

o BCPの内容に沿った訓練 感染症が発生したときの本ガイドラインに沿った行動をとれるか、実際に職員、利用者、関係機関で感染症が発生した、それぞれの場合を想定して訓練

|

|

|

(8) BCPの 検証・見直し |

o 課題の確認 研修、訓練後に課題の抽出と、本ガイドラインの都度の修正を行うために、参加した職員を中心に検討会を実施する

o 定期的な見直し 上記検討会を踏まえて、BCPの見直しを行う

|

|

第Ⅲ章 初動対応

|

感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な対応ができるよう準備しておく。 |

1 対応主体

全体統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。

|

役割 |

担当者 |

代行者 |

|

全体統括 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

医療機関、受診・相談センターへの連絡 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

利用者家族等への情報提供 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

感染拡大防止対策に関する統括 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

2 対応事項

対応事項は以下のとおり。

|

項目 |

対応事項 |

関係様式 |

|

(1)第一報 |

o 管理者へ報告

o 地域で身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡

o 事業所内・法人内の情報共有

o 指定権者への報告

o 相談支援事業所への報告

o 家族への連絡

|

様式2 |

|

(2)感染疑い者 への対応 |

【利用者】 o サービス休止 全体統括の判断により、サービスの休止を行うこともある

o 医療機関受診 サービス利用中に、職員または利用者が感染症になった場合は速やかに医療機関に送迎し、濃厚接触者も含めて受診する。 また利用者の家族にはその旨の連絡を担当者もしくは代行者を通じて行う

|

|

|

(3)消毒・清掃等の実施 |

o 場所(居室・共用スペース等)、方法の確認

|

|

第Ⅳ章 休業の検討

|

感染者発生時、濃厚接触者発生時など、休業を検討する指標を明確にしておく。 |

1 対応主体

以下の役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。

|

役割 |

担当者 |

代行者 |

|

全体統括 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

関係者への情報共有 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

再開基準検討 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

2 対応事項

休業の検討における対応事項は以下のとおり。

|

対応事項 |

関係様式 |

|

o 都道府県・保健所等と調整 感染症の発生と状況により、福井市障害福祉課、保健所と協議の上調整する

o 訪問サービス等の実施検討 訪問サービスは原則行わない

o 相談支援事業所との調整 休業を実施する場合、その期間、現況を滞りなく相談支援事業所に連絡をする

o 利用者・家族への説明 担当者、代行者を中心に利用者及び家族へ電話又はメールにて説明を行う

o 再開基準の明確化 行政機関、医療機関との協議検討の上、十分な安全確保がなされた場合、再開の判断を全体統括が行う

|

|

第Ⅴ章 感染拡大防止体制の確立

|

感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。 |

1 対応主体

以下の役割を担う者を構成メンバーとする対策本部を構成し、業務を遂行する。

|

役割 |

担当者 |

代行者 |

|

全体統括 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

関係者への情報共有 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

感染拡大防止対策に関する統括 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

勤務体制・労働状況 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

|

情報発信 |

伊藤千佳代 |

坂本智美 |

2 対応事項

感染拡大防止体制の確立における対応事項は以下のとおり。

|

項目 |

対応事項 |

関係様式 |

|

(1)保健所との 連携 |

o 濃厚接触者の特定への協力

o 感染対策の指示を仰ぐ

|

様式4 |

|

(2)濃厚接触者 への対応 |

【利用者】 o 自宅待機 医療機関の感染症陰性の受信結果が出るまでは自宅待機とする

o 相談支援事業所との調整 診察の結果について都度、相談支援事業所と連絡を取り合う

【職員】 o 自宅待機 職員についても同じく医療機関の受診結果をもって判断する

|

|

|

(3)防護具・ 消毒液等の確保 |

o 在庫量・必要量の確認

o 調査先・調達方法の確認

|

様式6 様式2 |

|

(4)情報共有 |

o 事業所内・法人内での情報共有

o 利用者・家族との情報共有

o 自治体(指定権者・保健所)との情報共有

o 関係業者等との情報共有

|

様式2 |

|

(5)過重労働・ メンタルヘルス 対応 |

o 労務管理 特定の職員に負担がかかりすぎない様に、労働時間については負担を分担するように調整する

o 長時間労働対応 サービス提供時間が決まっている業種であるため、長時間労働になるリスクは低いが、非常勤職員を中心に業務分担を図る

o コミュニケーション 職員のメンタルケアのための相談窓口を設置する

|

|

|

(6)情報発信 |

o 関係機関・地域・マスコミ等への説明・公表・取材対応 福井市障害福祉課、福井市健康福祉協議会、保健所等、関係機関への説明。HPにて情報の発信、更新を速やかに行う |

|

<更新履歴>

|

更新日 |

更新内容 |

|

年 月 日 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<添付(様式)ツール>

※「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」

別添Excelシート

|

NO |

様式名 |

|

様式1 |

推進体制の構成メンバー |

|

様式2 |

事業所外連絡リスト |

|

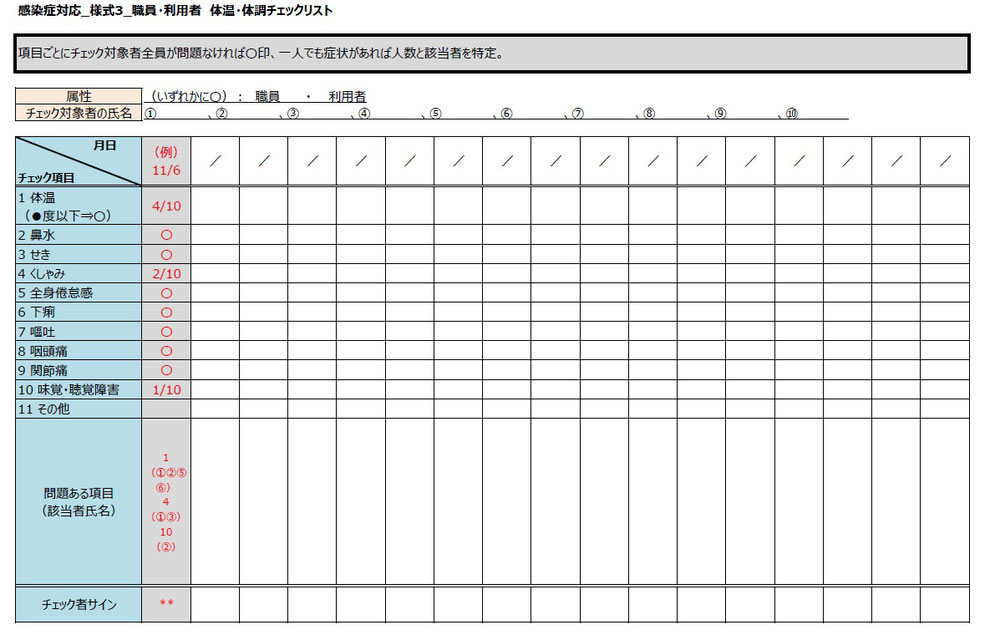

様式3 |

職員・利用者 体温・体調チェックリスト |

|

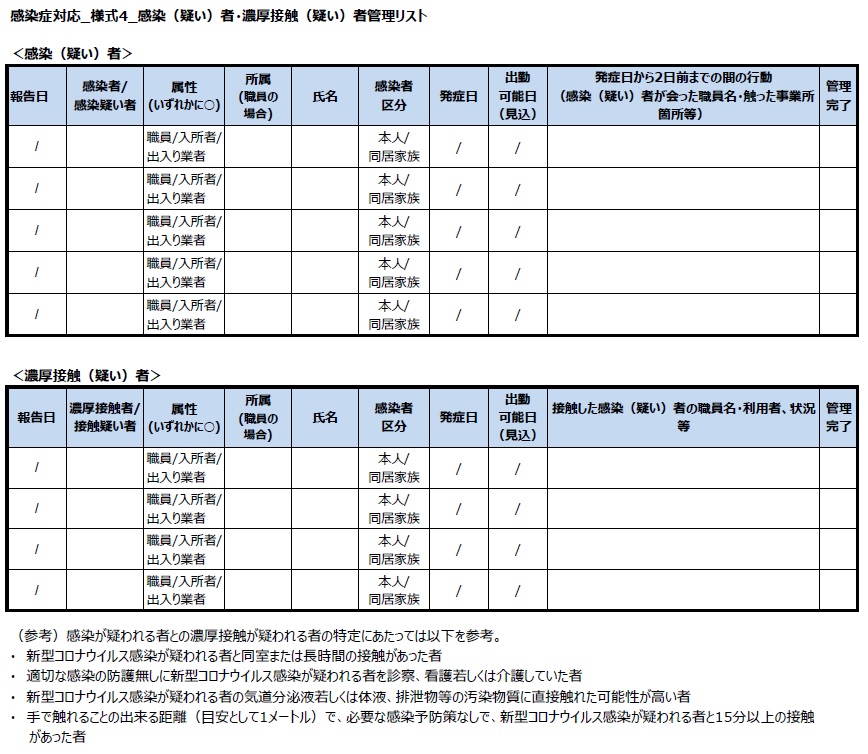

様式4 |

感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リスト |

|

様式5 |

(部署ごと)職員緊急連絡網 |

|

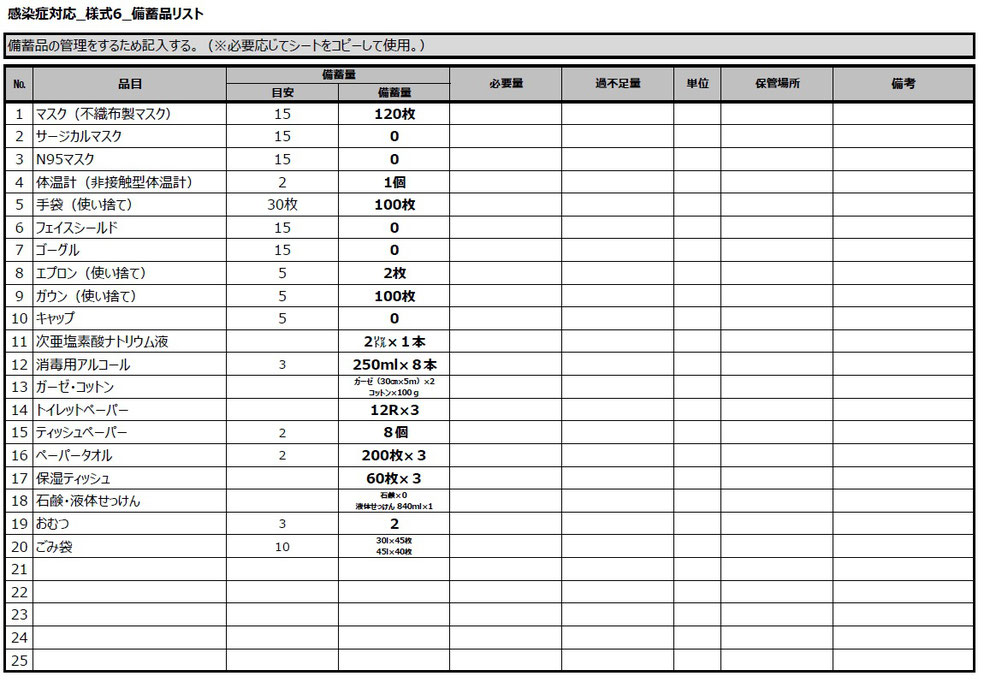

様式6 |

備蓄品リスト |

|

様式7 |

業務分類(優先業務の選定) |

|

様式8 |

来所立ち入り時体温チェックリスト |

(参考)新型コロナウイルス感染症に関する情報入手先

○厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 :

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省「障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について」:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00097.html

○令和2年7月3日付事務連絡

障害支援施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/000646842.pdf

○令和2年5月28日付事務連絡

「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付事務連絡)」に関する

Q&A(グループホーム関係)について

https://www.mhlw.go.jp/content/000634929.pdf

〇令和2年5月28日付事務連絡

「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付事務連絡)」に関する

Q&A(障害児入所施設関係)について

https://www.mhlw.go.jp/content/000634931.pdf

○令和2年10月15日付事務連絡

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)

https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf

○障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

○(各施設で必要なものを記載)

〇BCP災害

平成28年11月1日施行

令和元年10月20日改正

令和7年1月30日改正

危機管理規定

BCP自然災害規定

特定非営利活動法人ふくいスポーツクラブ

はじめに

本規定は、特定非営利活動法人ふくいスポーツクラブの放課後等デイサービス事業(以下、「当事業所」)において、消防法第8条1項の規定に基づき、本事業所の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図るとともに、水防法第15条の3第1項に基づき、洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。

また、本規程は本事業所の事故および防犯などの事業実施上の危険に対し、適切かつ迅速な行動または予防をすることを目的とする。

Ⅰ 危機管理上の指揮命令

1.指揮命令系統について

当事業所において、火災・災害・事故・事件等のあらゆる危機管理上の問題が発生した場合における指揮命令系統を、以下のとおり定める。

責任者

・全体責任者 理事長および副理事長

・現場責任者 児童発達支援管理責任者

伊藤千佳代 (不在の場合、勤続年数が最も長い常勤職員)

連絡先

・090-8262-6100

2.自衛水防と大地震発生時の組織と職務分掌

本事業所の自衛水防および大地震発生時の危機管理組織として、全体責任者を統括管理者とし、次の表により任務を分担する。

|

係別 |

任務内容 |

|

統括管理者 |

現場責任者に対して、指揮、命令をおこなう。避難状況の把握をおこなう。危機管理組織の各係員に対する教育及び訓練をおこなう。 |

|

情報伝達係 |

現場責任者の指示により、洪水予報、地震・余震等の情報収集をおこなう。状況に応じて、現場責任者本人が情報伝達係を担う。 |

|

避難誘導係 |

現場責任者の指示により、避難誘導にあたる。要救助者の確認をおこなう。避難器具の設定、操作にあたる。状況に応じて、現場責任者本人が情報伝達係を担う。 |

3.情報収集方法と関係機関

現場責任者は福井市、福井県等の自治体、気象庁、インターネット上から情報収集をおこない、電話等で全体責任者に報告する。

また、現場責任者は必要に応じて次の表の関係組織から情報収集等をおこなう。

なお、被災時においては、全体責任者は福井市に災害時安否確認台帳を提出する。

|

機関名 |

電話番号 |

FAX |

メール |

備考 |

|

|

行政機関 |

福井市役所障がい福祉課 |

0776-20-5435 |

0776-20-5407 |

sfukusi@city.fukui.lg.jp |

災害時には、災害時安否確認台帳を提出 |

|

福井市役所危機管理課 |

0776-20-5234 |

0776-20-5235 |

|

|

|

|

福井市中消防署 |

0776-22-0119 |

0776-22-0901 |

|

|

|

|

福井警察署 |

0776-52-0110 |

|

|

|

|

|

その他機関 |

北陸電力(停電問合せ) |

0120-837119 |

|

|

|

|

福井市上下水道局(水道) |

0776-20-5615 |

0776-27-2753 |

|

|

|

|

福井総合クリニック |

0776-21-1300 |

|

|

|

|

|

auショップ開発(法人部) |

0776-53-5018 |

|

|

|

|

4.災害時の防災用品について

震災、洪水、その他の災害に備え、次の品目を常に使用または持ち出せるように準備し、定期的に点検をおこなう。

|

活動の区分 |

試用する物品等 |

|

情報収集・伝達 |

携帯電話、充電器、携帯用バッテリー |

|

避難誘導 |

利用者名簿、旗など、懐中電灯、避難までに必要な飲料水・食料 |

Ⅱ 火災・災害

1.火災防止および火災発生時の対応

(ア)火災の防止

①定期的な消火設備の点検

②コンセント・配線等の点検

③消火設備の所在の把握

④常時的な避難経路の確保(障害物等の除去)

(イ)火災発生時の対応

火災発生時の対応手順は以下のとおりとする・

①利用者の屋外への誘導

職員は利用者の安全と、消火器等での避難経路の確保および通報を最優先におこなう。

②利用者の安全確保と連絡

現場責任者は全体責任者への連絡および、保護者への連絡をおこなう。

全体責任者はその他の関係各所への連絡をおこなう。

③利用者の引き渡し

職員は保護者への引き渡しが完了するまで連絡調整をおこなう。

④事後処理

全体責任者は翌日以降のサービス提供の有無を決定し、早急に利用者の保護者に対し連絡をおこなう。

2.地震発生時の対応

(ア)地震への備え

①地震の発生に備え、職員は避難手順等を確認する。

②職員は事業所周辺の地形について事前に確認する。

③毎年1回以上の避難訓練を実施し、可能な範囲で防災研修をおこなう。

(イ)大地震発生時の対応手順

①安全確認

利用者の安全を確保しながら、屋外への避難誘導をおこなう。

②安否確認

現場責任者は利用者の点呼を行い、不明者がいれば通報する。また、全体責任者へ連絡をおこなう。

③避難場所への誘導

下記の、福井市が指定している避難場所への誘導をおこなう。

避難経路は安全確認された最短の経路とする。

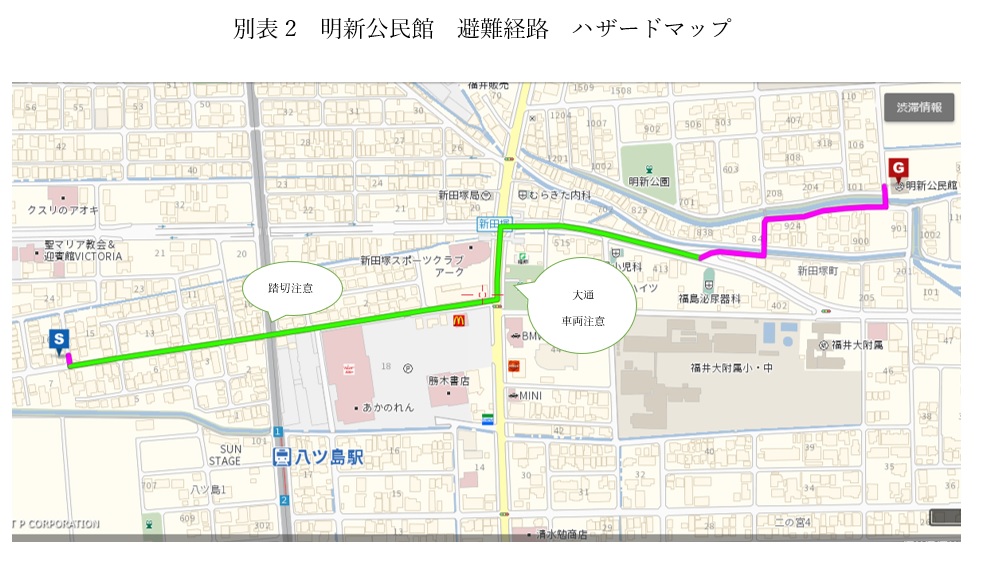

第一順位 福井市藤島中学校 (0776-26-8876)別表1

第二順位 福井市明新公民館 (0776-22-7880)別表2

注 第二順位は藤島中学校が避難場所として開設されていない場合

④安否確認

現場責任者は再度利用者の点呼を行い、順次保護者への連絡をおこなう。

⑤連絡調整

全体責任者はその他関係各所への連絡をおこなう。その他の職員は保護者への引き渡しが完了するまで連絡調整をおこなう。

⑦事後処理

全体責任者は災害時安否確認台帳を福井市障がい福祉課に提出する。

全体責任者は翌日以降のサービス提供の有無を決定し、早急に利用者の保護者に対し連絡をおこなう。

3.風水害時の対応

(イ)風水害時への備え

①風水害の発生に備え、職員は避難手順等を確認する。

②職員は事業所周辺の地形について事前に確認する。

③毎年1回以上の避難訓練を実施し、可能な範囲で防災研修をおこなう。

(イ)洪水等、避難が必要と思われる場合の対応

①避難準備および避難

避難準備情報が発令された場合、避難準備をする。また、避難準備情報の段階で保護者に連絡し、保護者送迎で帰宅可能な利用者は利用を中止し、帰宅させる。

避難勧告発令時には指定の避難所まで徒歩または車(当事業所の所有車がある場合)にて避難する。また、保護者へ連絡し現在地を伝え、保護者送迎で帰宅可能な利用者は帰宅させる。なお、避難所まで避難する時間的猶予がない場合は事務所二階に避難し、通報する。

避難場所は、下記の福井市が指定している避難所へ避難することとする。

避難経路は安全確認された最短の経路とする。

第一順位 福井市藤島中学校 (0776-26-8876)別表1

第二順位 福井市明新公民館 (0776-22-7880)別表2

注 第二順位は藤島中学校が避難場所として開設されていない場合

②安否確認

現場責任者は利用者の点呼を行い、不明者がいれば通報する。また、全体責任者へ連絡をおこなう。

③連絡調整

全体責任者はその他関係各所への連絡をおこなう。その他の職員は保護者への引き渡しが完了するまで連絡調整をおこなう。

④事後処理

全体責任者は災害時安否確認台帳を福井市障がい福祉課に提出する。

全体責任者は翌日以降のサービス提供の有無を決定し、早急に利用者の保護者に対し連絡をおこなう。

Ⅲ 事故防止

1. 事故防止および事故発生時の対応

(ア)事故予防

①職員は事故発生時に備え、応急手当・適切な事故対応をみにつける。

②全体責任者は研修や機会を設け、また職員への情報提供をおこなう。

③職員は日頃より危険な場所・物・状況に注意してサービス提供をおこなう。また、知り得た情報は、職員間で共有するよう努める。

(イ)事故発生時の対応

①事故状況の把握

現場責任者は事故の原因・場所・時間を把握し、利用者の状態を確認し、追って記録を残す。

②緊急を有するかの判断

下記のような症状の場合は、救急車を要請する。また、可能な限り救急車には職員が同乗すること。

(1) 意識がない、またはもうろうとしている。

(2) 出血多量の場合

(3) 嘔吐を繰り返している

(4) 広範囲に火傷している

(5) 科学物質、洗剤などを誤飲

(6) その他職員が必要と判断したもの

③連絡調整

現場責任者は保護者および全体責任者へ連絡をおこなう。

職員は保護者への引き渡しが完了するまで連絡調整をおこなう。

④医療費等の支払

損害保険の会社へ連絡し、対応について指示を仰ぐ

⑤事故報告書の作成

現場責任者は事故報告書を作成するとともに、事故防止対策計画を作成し、保護者へ説明をおこなう。

Ⅳ 防犯

1.防犯および事件発生時の対応

(ア)防犯

①施設の施錠

職員は利用者の施設への出入りの場所最小限にし、可能な限り施錠をおこなう。

また、日常的に窓の鍵などの施錠器具に破損がないか確認をおこなう。

②防犯対策の向上

職員は日頃より防犯上の観点を念頭におき職務を遂行し、必要と思われる対策を職員間で共有し、必要な物品等があれば全体責任者へ報告する。

③見知らぬ来訪者および近隣の不審者情報に対しては職員全員に周知する。

(イ)事件発生時の対応

①その場からの退避

利用者の安全を最優先とし、その場から退避する。職員は不審者と利用者の間に入り行動することとする。

②通報

警察に通報するとともに、通行者や近隣者に大声で助けをもとめる。

③安全が確保したうえで、保護者に連絡をおこなう。

④状況・相手の人相などを記録し、追って職員全員に周知する。

⑤利用者が怪我などをしている場合には、損害保険会社へ連絡する。

⑥職員は利用者すべての保護者に対して、出来事を周知させる。

被災想定

1.福井市内に震度6弱の地震が発生した場合

建物の倒壊の可能性と近く九頭竜川の氾濫の可能性が考えられる

初期の揺れが収まった後、早急に職員は利用者を誘導し第一避難場所に向けて避難する。

その際、備蓄品を持ち出すことが可能であれば、職員はこれを行う。火災等の二次被害を抑えるために火元の確認、発生防止に努める。

避難の際は、職員は点呼を取り、利用者が逸れないことに留意。可能な限り安全に避難場所へ誘導する。

利用者の安否確認と併せて、施設、インフラの被害状況を総合的に判断し翌日以降の運営について、保護者への連絡を行う

直接連絡がつかない場合は災害伝言ダイヤル等を利用する。

また通信機器が使用不可能な場合は避難場所の職員の指示に従い、状況の報告連絡に努める。

研修・訓練等について

年に1回以上は災害時の避難訓練を行う。

その際、全体責任者不在時、現場責任者不在時等の様々なパターンを想定し訓練を行う。また避難後の想定される連絡報告作業の確認も全ての職員が把握し訓練することとする。

避難訓練後は、参加した職員を中心に、本BCPの内容を改善していくために課題を話し合い対応策を見直していくものとする。

平常時の対応について

1.建物・設備の安全対策

建築年が旧耐震基準のものであるので、耐震補強は今後検討することとする(R7年1月)

施設の耐震対策について

|

場所 |

対応策 |

備考 |

|

建物(柱) |

柱補強、X型補強材の設置検討 |

旧耐震基準、現状目立った劣化は認められない |

|

建物(壁) |

柱補強、X型補強材の設置検討 |

旧耐震基準、現状目立った劣化は認められない |

|

パソコン |

|

ノートPCのため特に対応の必要なし |

|

キャビネット |

ボルト等で固定 |

小型のものなので、倒れる心配はない |

|

本棚 |

ボルト等で固定 |

小型のものなので、倒れる心配はない |

|

窓ガラス |

対応未実施 |

飛散防止フィルター等の貼り付けを検討し、実施する |

|

|

|

|

上記設備については月に一度、施設管理者の指示のもと確認をし、必要であれば対応策をとることとする

水害対策

別紙3の福井市浸水ハザードマップ参照

1.水害対策チェック

|

対象 |

対応策 |

備考 |

|

浸水による危険性の確認 |

毎月一回は管理者による点検実施 |

建物の床下が地上より50cm程度上にあるので、軽微な増水、浸水には耐えれる |

|

外壁のひび割れ、欠損等 |

同上 |

震災対策の点検と兼ねる |

|

暴風による危険性の確認 |

戸締りを徹底・確認 |

|

|

外壁の留め具、電線ケーブル等 |

錆、欠損等がないか月に一度点検 |

|

|

シャッターの二面化 |

未実施 |

|

2.電気が止まった時の対策

備蓄品として乾電池を単1~単4まで備蓄

乾電池を動力とする携帯電話用の充電器も備蓄

また毛布を利用者と職員定員分の毛布を常備している

懐中電灯も常備

以上の備蓄品は月に一度動作確認も含めて点検すること

3.ガスが止まった時の対策

普段特別な支援プログラム(調理実習等)が無い限りガスは使用しないため止まった場合、支障はないと考える

4.水道が止まった場合の対策

飲料水を500ml×24本分は備蓄

通所系の事業所のため生活用水としては備蓄無し

避難時に持ち運べるようにも、携帯トイレは利用者と職員を合わせた人数分×2日分を備蓄するようにする

5.通信が麻痺した場合の対策

携帯電話、固定電話等の通信機器が使用不可能の状況の場合は、避難所の係の人を通じて、福井市役所の障害福祉課に、避難状況、及び安否確認を伝達する。

また災害伝言ダイヤル等の使用を想定し、職員にその利用方法、操作方法を周知徹底する。

6.システムが停止した場合の対策

PC上のデータのほとんどがクラウドサーバー上に保存しているため、別機種からのデータへのアクセス、保存読み取りが可能であるので、これでもって対策はなされていると考える。

全体責任者、及び現場責任者、職員の一部はクラウド上のデータへのアクセス権限を持っているため、そのデータそのものにアクセスできない可能性は0ではないが低い。

7.衛生面(トイレ等)の対策

事業所のトイレが使用不可の事態になった場合は、保護者への引き取りまでの間のトイレとして、携帯トイレを備蓄してある。

また女性利用者、職員のために生理用品の備蓄も一定数しておく

8必要品の備蓄

以下は備蓄品のリストである

月に一度、賞味期限、劣化、動作確認等の点検を行う

また随時必要であれば追加購入して備えることとする

避難訓練時に、携帯トイレ等の被災時に使用することになるであろう物は、その使用訓練の機会も設ける

|

物品名 |

個数 |

備考 |

|

お茶500ml |

6本 |

|

|

マスク |

60枚 |

|

|

ホッカイロ |

20個 |

|

|

軍手 |

24双 |

|

|

毛布 |

2枚 |

10枚程度に購入備蓄予定 |

|

携帯トイレ |

15個 |

|

|

乾電池 |

単2・・・4本、単3・・・12本 単4・・・8本 |

|

|

非常食 |

チョコレート、クッキー、せんべいなどのおやつ1か月分 |

|

|

生理用品(ナプキン) |

20個 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9.資金手当て

現在地震保険には未加入

火災保険にて水災は補償範囲

緊急時の対応

1.BCPの発動基準

以下の状況の時を目安に、被災状況等を総合的に勘案し、施設管理者兼現場責任者がBCPの発動をし、対策本部を設置する

地震

福井市周辺において震度6弱以上の地震が発生したとき

水害

大雨警報、土砂災害、洪水警報が発表されたとき

2.行動基準

行動指針

①自身及び利用者の安全確保

②二次災害への対策

③施設内職員の連携及び外部機関との連携

④情報発信

対応体制

地震防災活動隊

隊長 施設管理者 災害応急対策の実施全般について一切の指揮を行う

情報班 行政と連絡を取り正確な情報入手につとめるとともに、利用者家族への連絡、活動記録をとる

消火班 地震発生時の火元の点検、初期消火活動を担う

応急物資班 備蓄の食料、飲料水、毛布とうの運搬を担う

安全指導班 利用者の安全確保、施設設備の損傷の確認報告を隊長に行う

救護班 負傷者の救出、応急手当、および病院への搬送を行う

施設職員の人数が限られているため、常勤の児童指導員が基本的には上記、情報班~救護班までの役割を担う

ただし、非常勤職員が勤務中の場合は、隊長の指示の元、非常勤職員にも役割を担うようにする

4.対応拠点

地震、浸水、その他災害の影響で施設に対応本部が設置困難な時は、第一、第二避難所等の避難先にて対応拠点を設置する

5.安否確認

|

利用者氏名 |

安否確認 |

容態・状況 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このような用紙を常備し、避難時に速やかに安否確認ができ、記録できるようにしておく

職員の安否確認

情報班を中心に職員の安否確認を行う

電話、LINE、メール等で全員の安否を確認する

個人間で連絡がつかない場合は、災害伝言ダイヤルを利用。もしくは避難先に連絡、報告をおこなう。

6.職員の参集基準

非番の職員につき、職員自身の安全、また職員の家族の安全が確保されている状況では、

施設、もしくは避難先に参集する場合がある。この場合隊長の判断指示に委ねる。ただし、職員及びその家族の安全確保ができていない状況においてはこの限りではない。

7.施設内外での避難場所・避難方法

地震発生時

施設内 一階の多目的室を第一避難場所とする

二階にいる職員は揺れが収まり次第、階段より多目的室に移動

元より一階にいる職員は玄関入り口の開錠及び避難経路確保に努める

緊急を要する場合は、多目的室の窓を開放

施設外の場合は前述指定の第一、第二避難所による

8.重要業務の継続

利用者がいる状況での被災時、職員とともに安全確保を優先としてうえで家族への引き渡しまで

⓵食事・トイレの提供

②精神的なケア

③利用者家族への情報伝達、連絡

を重要業務として定める

9.職員の管理

被災時施設内に泊まり込む状況になった場合

一階多目的室の隣の部屋(玄関入って右側)

もしくは二階事務室隣の部屋を宿直場所及び休憩室と定める

10.復旧対応

前述Ⅰ―3に記載の各機関及び関係企業の連絡先参照の上

隊長の指示の元復旧に努める

他施設との連携

(1)連携体制の構築

他放課後等デイサービスを利用している利用者は特に他施設との連携が重要となる

被災時に当施設を利用していなくても、他施設と連絡を取り合いその安否確認、協力体制を事前に取り決めしておくことで、災害時の避難、安全確保、復旧がスムーズになる

他施設の連絡先一覧は全職員に周知させること

また連携協定書を今後策定し、他施設機関と協議の結果を取り決め締結していくこととする

また第一、第二避難場所の職員と定期的に災害時の対応について協議することとする

(2)連携対応

事前準備

被災時に職員が同行していない事態も想定する

利用者の被災時の連絡先、連絡方法及び特別にケアが必要な項目等、利用者の情報をまとめておく

利用者のアレルギー情報等もあれば明記しておく

利用者情報カードを作成しておくことで、職員が同行不可の場合でも円滑に利用者が支援を受けれる準備をしておくこととする

その情報を普段利用者に携帯させることが難しければ、第一、第二避難場所の職員と定期的に情報共有していくこと

共同訓練

避難場所及び連携先と共同の防災避難訓練を定期的に実施できるよう関係構築していく

地域との連携

(1)被災時の職員の派遣

当事業所職員から最低1名は災害派遣福祉チームのチーム員として登録することを検討しメンバーを選定する

(2)福祉避難所の運営

福祉避難所として運営できる体制、設備であるかを事業所内で検討を行う

また指定を受けた場合は

備蓄、資機材、支援人材確保、手続きについて確認していくものとする

〇BCP感染症様式

サイトメニュー

・ホーム

・過去のスケジュール

・お問い合わせ

すてっぷi

〒910-0067

福井県福井市新田塚2丁目16-1

TEL:090-8262-6100

E-mail: fukuiclub.houkago@gmail.com

〇営業時間

平日 : 8時45分〜17時30分

日曜 :12時00分~18時00分

長期休業: 9時30分〜15時30分

〇サービス提供時間

平日 :14時30分~17時30分

日曜 :12時00分~18時00分

長期休業: 9時30分~15時30分

※利用者の便益に合わせ変更することがあります。

休日:土曜日、祝日、年末年始 他